どうも、管理人のKUUMAです。

息子がADHD&境界知能の高校生。

このブログでは、悩んで落ち込んだり壁にぶち当たって下に落ちたり…ちょっと浮上したり、そんなこんなな軌跡を綴っております。

プロフィールの詳細は下記をクリック。

はじめまして。

関西在住の40代で、夫と子供2人の4人で暮らしています。

高校生の男の子がADHD&境界知能。

療育手帳も持っています。

上の子との発達の違いから、早い段階で

息子の成長に「あれ?」と思っていました。

初診は、1歳1ヵ月。

心配したのは、知能面よりも運動面です。

素人目には、知能面よりも運動面の方が目立って

わかりやすかった。

とにかく、歩かない。全然歩かない。

それなのに、うつぶせでいる時は、足はずーーっと

ピョコピョコピョコピョコ。

(ずーーっと動いているこれ、実は多動でした)

1歳9ヵ月でやっと普通に歩いた息子です。ホッ

保育園では、興味がないことには参加しない。

すぐ飽きる。フラフラ~とする。

脱走はしないかわりに、すぐゴロゴロする。

(体の使い方が難しくて、疲れやすかったみたい。JMAP

日本版ミラー幼児発達スクリーニング検査で判明)

このゴロゴロは、高校生の今でも変わりません。

家では、大半の時間を寝転んで過ごしています。

加配の先生に丁寧に関わってもらって、年長さんでは

手を貸してもらうより、ほぼ見守り状態でみんなと一緒に

過ごせるように成長。

小学校では、支援学級に在籍しました。

息子が通う小学校では、国語・算数以外はみんなと一緒。

(自立活動として、電車で出かけて、買い物体験をして⋯

なんて事もありました)

中学校も、支援学級に在籍。

小学校と同じく、国語・数学以外は普通学級で

受けました。

(中学校で支援学級を選んだら、高校受験に不利な場合が

あるから要注意!)

今年から、高校生。

支援学級はないので、初の普通学級在籍です。

みんなと馴染めるのか~授業についていけるのか~

不安はつきません。

はじめての電車&バス通学も心配!

このブログでは、悩んでいる人の参考になればいいなと

思いながら、発達障害(ADHD)や知的障害について

調べたことを書いています。

支援したこと、発達検査の体験談なども書いています。

(とにかく不器用な息子。たくさんの発達支援グッズを

使用しました。レビューを参考にしてください)

息子が幼い時の方が悩んでいたけど、今でもやっぱり

迷ったり悩んだりしながら、子育て真っ只中です。

どうぞ、よろしくお願いします。

ブログ村【知的障がい児育児】に参加中。

バナークリックで応援してもらえると嬉しいです。

では、では、本日の記事のスタート!

感覚統合・感覚統合療法(作業療法)、普通に過ごしていたら聞かない言葉です。

私も息子の療育をするまで知りませんでした。

感覚なんて普段は気にしてないけど、実はご飯を食べるだけでいろいろな感覚が必要です。

体幹を意識して姿勢を正して、腕の長さを考えて、関節の曲がり具合を考えて、左手でお茶碗を持って、右手でお箸を持って、両手を協調して使って、口までの距離を考えて食べ物を落とさないように運び。

これが無意識にできないなんて

しんどすぎる・・・。

ダラダラしてちゃんとご飯を食べない!

その原因には、感覚のつまずきがあるのかもしれません。

ふざけないで、ちゃんと食べて!

そんなことを言っても、子どもからすればふざけていません。

むしろ、頑張ってるのにできない。

ご飯を食べる!これをドンッとひとつの事と捉えず、体幹はどう?思うように腕を動かせてる?そんな風に考えていかないとだめですね。

今日は、人にはどんな感覚があるのかまとめていきます。

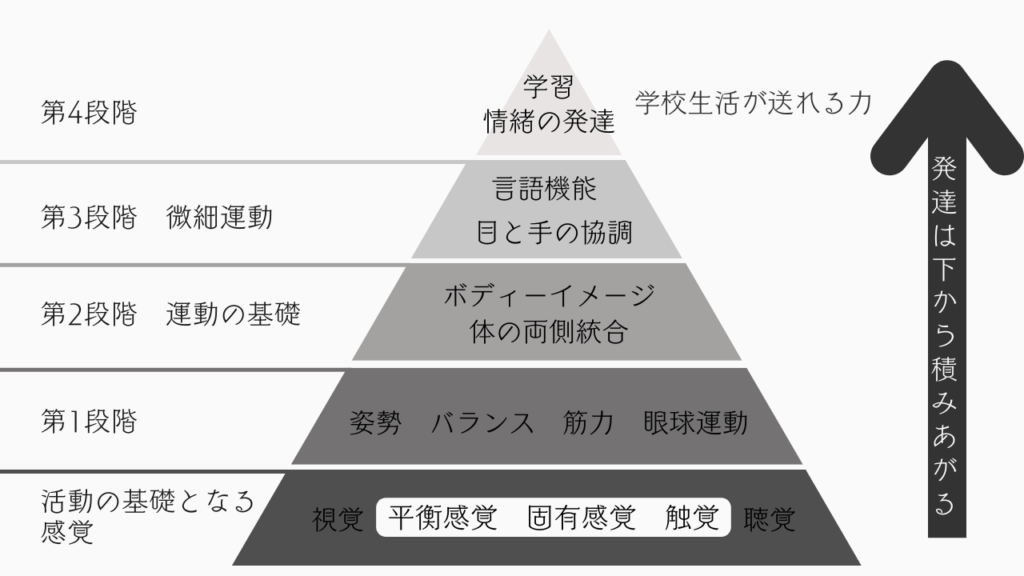

感覚統合に必要な7つの感覚

感覚は、触覚・視覚・聴覚・味覚・嗅覚・固有感覚・平衡感覚と7つあります。

感覚統合とは、これら7つの感覚を、脳でうまくまとめることです。

私たちは無意識に感覚の連携が行われているけど、この感覚がうまく連携できないと、普通だと思っている行動が実は大変な体の動きだということになります。

この感覚をうまくまとめていく訓練を感覚統合療法(作業療法)といい、訓練を行うのは作業療法士(OT)です。

感覚については、JMAP 日本版ミラー幼児発達スクリーニング検査を受けるといいですよ。

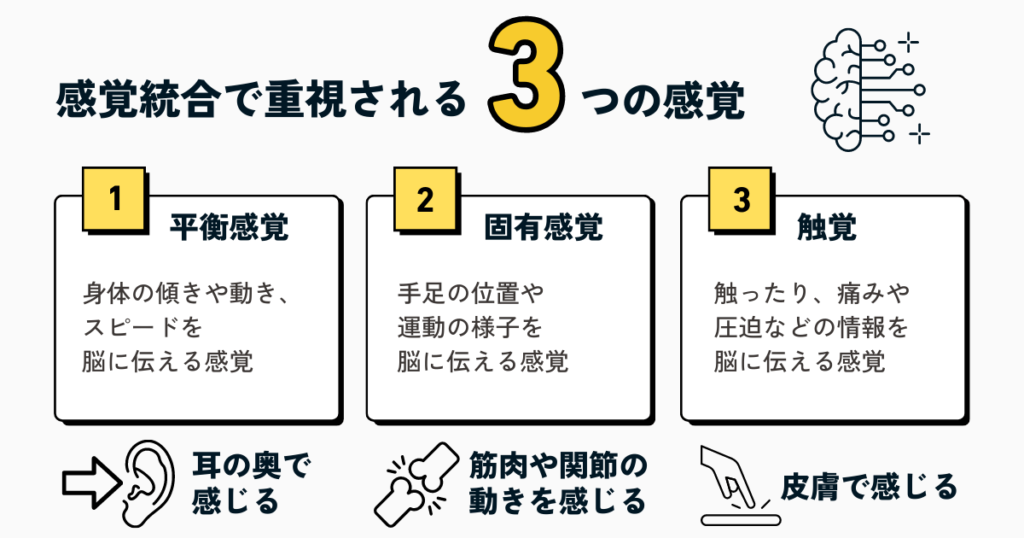

感覚統合で重視される3つの感覚

人には7つの感覚がありますが、その中でも感覚統合では平衡感覚・固有感覚・触覚の3つの感覚が重視されます。この3つは自分の体を感じる感覚ですね。

【平衡感覚】耳の奥の前庭器官で感じる。

身体の傾きや動き、スピードを脳に伝える感覚。

【固有感覚】筋肉や関節の動きを感じる。

手足の位置や運動の様子を脳に伝える感覚。

参考 家でできるおすすめ療育 姿勢は学習のスタートライン!必要な運動や遊び5選

【触覚】皮膚で感じる。

何かを触って確かめたり、痛みや温度・圧迫などの情報を脳に伝える感覚。

参考 学習の土台となる指先の発達って何?おすすめのおもちゃ4選

感覚統合がうまく行われないとは

困った行動をする子どもは、実は感覚のアンバランスさがあるのかもしれません。

感覚に対して過敏である

感覚過敏とは、特定の感覚刺激に対して過剰に反応してしまう状態のことです。

- 触られることを嫌がる

- ブランコなど大きく体が揺れたり、不安定になることを怖がる

- 新しい場所が苦手

- ドライヤー、泣き声など特定の音を嫌がるなど

感覚刺激に対して鈍さがある

感覚鈍麻とは、感覚刺激に対して反応が鈍い状態のことです。

- 常に体に力が入っている

- 力加減が調整できず動作が乱暴

- 動きを模倣するダンスや体操が苦手

- 姿勢が悪く、ダラダラしているように見える

- 立っていると、フラフラ揺れる

- 文字がうまく書けない

- 自分で頭を叩くなど刺激を求める

- 体の痛みに気づかないなど

動作の協調性に問題がある(不器用)

- 跳び箱、縄跳びやボール投げが苦手

- ひも結びや箸の使い方など細かな運動が苦手など

ただの不器用ではなく、発達性協調運動障害(DCD)かもしれません。

感覚は人それぞれ違います。同じ体の揺れでも、少しの揺れでも不安になって怖がる子もいれば、強い揺れが好きな子もいます。その子の感じ方を理解してあげたいですね。

➡ 小学校入学準備【使いやすい文房具】

➡ 縄跳びが飛べない【縄跳びの教え方】

➡ リコーダーが吹けない【穴をふさぐ工夫】

➡ 靴紐が結べない【結ばない靴紐】

➡ 制服のボタンができない【ミニノビル】

➡ 通学カバンを簡単にくくり付ける方法

➡ イヤホンがつけられない

➡ 2枚の通学定期を使い分けできるケース

固定表示のため、このページへのリンクが含まれている場合があります。すみません💦

コメント